そんな疑問にお答えします。

本記事の内容

- 時間割アプリとは?

- 大学当局が認めない時間割アプリについて現役大学職員が考える

現役大学職員の暇な大学職員(@uvivadm)と申します。

もしこの記事を見ているひとが大学生であれば、大学生という仕事を考えてみて下さい。

いまはまだ知らないだけで、実はラクで休みが多い仕事として有名です。→大学職員の年収ランキングを見てみる

さて、コロナウイルスの影響で入学式や履修ガイダンスなどのオリエンテーションが中止になっています。

新入生の場合、そのオリエンテーションやサークル勧誘があるからこそ、友だちを作れるという側面もありますから、学生生活に重要な影響を与えてると言えます。

大学公式のオリエンテーションだけでなく、サークル勧誘などを通して4月からの受講したい授業を組んでいくのですが、今年はそれができません。

そもそも、月曜日から金曜日まで決まった時間割がすでに組まれていた高校時代と異なり、大学生は人によって時間割がバラバラですから、新入生は不安です。

そんななか、春の恒例行事と化してきた、大学当局VS非公式の時間割アプリのせめぎ合いが今年も行われているので、現役大学職員としてまとめてみました。

ちなみに、、、現役大学生の場合、大学発行のメールアドレスには様々なお得な情報が用意されています。

例えば、Amazonの『Prime Student』は大学生向けのお得なプログラム。

6か月の無料体験を簡単に始めることができ、Prime Video, Amazon Music Prime, お急ぎ便など様々な会員特典が全て無料です。

体験後は通常会員費の半額の月額¥250で現役の大学生なら利用することができます。

[st_toc]

時間割アプリとは

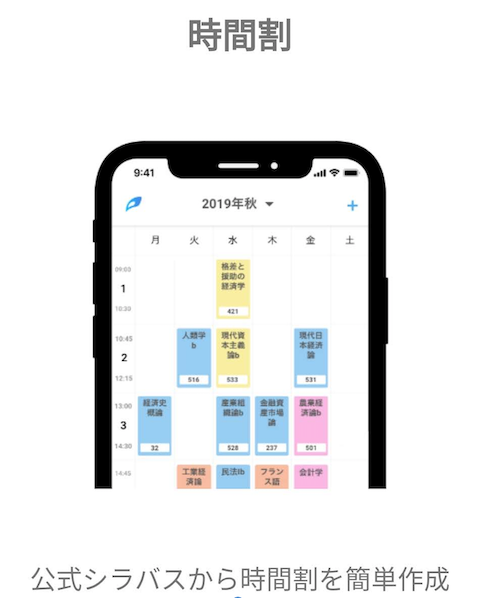

時間割アプリとは、スマホで自分の時間割を管理するアプリです。

もともとは、非常に簡易的なアプリが多く、月曜日1限・・・「◯◯◯学入門」、担当教員は・・・というように全て手入力する方式が一般的でした。

ただ、最近では各大学の受講登録方法がWEB化されてきており、シラバスの内容なども全て授業科目コード等が付番されてシステム化されていっています。

時間割アプリはそこに目をつけて、『Webオートメーション(Webスクレイピング)』という技術で自分のスマホのアプリ上へ他サイト(大学の時間割などを確認するサイト)と連携している感じのようです。

学生は、毎回毎回ブラウザから大学サイトへ接続しなくても時間割をアプリワンタップで確認できるというメリットがあります。

また、最近では休講情報や補講情報もシステム上で表示する方法が一般的であり、休講情報の掲示板というものが廃止されてきています。

その情報についても、時間割アプリであれば、『通知』という形でスマホへ連絡がくるから便利だというシロモノになっています。

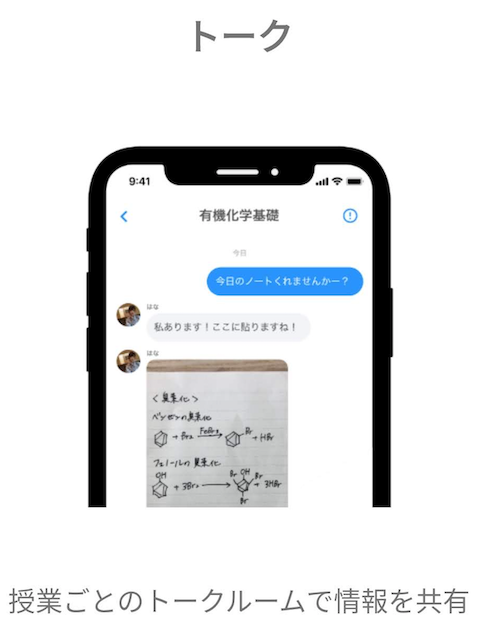

また、このように授業ごとのトークルームが作成され、こんなやり取りも可能となるということで、利用されるかは別として、大学公式サイトでは実施が難しいサービスも付加されているという訳です。

一見すると便利そうなのですが、大学当局はどこもこのアプリを認めていません。

現在、上智大学の「公式アプリ」と誤認させるスマートフォンアプリが複数出回っており、新入生・在学生に対して利用の勧誘が行われているとの情報が寄せられています。仮に「上智大学」又はこれに準ずる名称が付されていたとしても、本学とは一切関わりがありません。また、これらに関連して提供されているSNSのグループについても同様です。

アプリによっては、「時間割を見やすく表示する」、「大学からのお知らせを表示する」、「講義ノートを共有する」など、学生生活を送るうえで利便性を高めてくれるかのような機能が含まれているようです。しかしながら、これらのアプリが提供する情報の正確性等については本学が保証するものではありません。また、これらのアプリの利用によって何らかの損害が生じたとしても、本学は一切補償することはできません。

新入生からすると便利そうなのでついつい登録しがちですが、上智大学『時間割アプリに関する注意喚起について』(2020年3月9日)のように、多くの大学が使用しないような注意喚起を行っています。

それは、なぜなのでしょうか?過去の事例も含めて、考えていきたいと思います。

すごい時間割が勝手に変わる?卒業できなくなるリスクも有る

すごい時間割は大学のマイページへアクセスしてそこから情報をダウンロードして表示するようなシステムを採用しています。

大学発行のメールアドレスやパスワードをすごい時間に入れると、自分のスマホ→すごい時間割→大学のマイページとログインされて、授業情報がダウンロードされます。

ここで注意して欲しいのは、「すごい時間の表示結果はだいたい合ってる。ただ、100%でない。」ということ。

大学では卒業までに124単位必要で、そのなかで語学が◯単位、一般教養◯単位最低必要というように定められてます。

なので、その定められた数値をクリアしないと絶対に卒業できないのですが、すごい時間を100%信頼していると、自分が知らないところで授業の評価形態が変わったり、急にテストが実施されたりする情報を取り逃すことになります。

特に、大学のシステムはLINEの通信などとは違い、リアルタイムには更新されません。

これは数万ある授業情報をリアルタイムで更新すると負荷がかかるためで、多くの大学は真夜中などに授業情報の大型更新を実行しています。

そうすると、すごい時間→大学マイページの更新がリアルタイムで行われない場合、自分が見ているすごい時間割と大学マイページの情報が異なってくるということがあるのです。

1年や2年のうちは少々単位取得をミスっても問題ないのでリカバリー可能ですが、進級や卒業がかかった年次であれば少しのミスで卒業できない→内定取消となるリスクがあります。

なので、すごい時間割を100%信頼するのではなく、大学マイページとの併用で重要情報は2回しっかり確認するというやり方が重要です。

すごい時間割で個人情報は抜かれる?

大学当局が発表する資料では、第三者のアプリに個人情報は入れないようにしましょうという内容で、時間割アプリの注意喚起が行われています。

まあ、これは組織としては当然で、公式でない以上使っても責任持てませんよ自己責任でということから、そのような注意喚起をすることになっています。

ただ、やはりスマホ→ブラウザ→大学のマイページという手順やスマホに最適化されていないマイページだと見にくいので、アプリでワンタップで見れるすごい時間割は便利です。

大学は個人情報、個人情報と言いますが、学生のメールアドレスやパスワードぐらいに個人情報としての価値は大してありませんので、その点は気にしなくてもいいかなと思います。

これだけ有名アプリになれば、学生の個人情報を抜いてそれが表沙汰になるリスクよりも、どんどん大学生に使わせたほうがお得なので、セキュリティ面でもある程度はリスクヘッジされていると考えます。

ただ、個人情報よりもやはりすごい時間割と大学マイページの同期が完璧でなかった際のミスは、大学では助けることができないので、その点についての注意は必要です。

公式アプリで無い以上、何かあっても自己責任なので、卒業がかかってくるような場面ではきちんと元の情報にアクセスして、変更があるかを確認しておかないといけません。

1年生や2年生ぐらいであれば、少々単位取得をミスってもまだまだリカバリーできる学年ではありますから、すごい時間割の便利さというのはやはり魅力的だと思います。

現役大学職員として働いている以上は、公式には使っても救済措置ないから気をつけてねと言いますが、私が学生ならまあ便利だし使うかなという感じです。

ちなみに、、、現役大学生の場合、大学発行のメールアドレスには様々なお得な情報が用意されています。

例えば、Amazonの『Prime Student』は大学生向けのお得なプログラム。

6か月の無料体験を簡単に始めることができ、Prime Video, Amazon Music Prime, お急ぎ便など様々な会員特典が全て無料です。

体験後は通常会員費の半額の月額¥250で現役の大学生なら利用することができます。

時間割アプリを巡り、過去に大学当局が一斉の注意喚起をしたことも【怪しい?】

2017年は、時間割アプリについて多くの大学が一斉に注意喚起を行った年でした。

その後、2021年に入っても大学当局は基本的には時間割アプリの使用NGを推奨しています。

大学「時間割アプリ利用に注意」 個人情報の流出懸念(日本経済新聞 17/4/17)

学生IDやパスワードを利用して大学の時間割などを管理できるスマートフォン向け無料アプリを巡り、各地の大学が相次いで「利用しないで」と注意喚起している。個人情報流出の恐れがあるほか、大学の内規に違反するケースもある。新学期を迎えたばかりの各大学は「利用は危険で軽率な行為」と警告している。

出典:日本経済新聞

時間割アプリのひとつが、学生の個人情報収集も目的としているのではないかとされ、一斉に各大学が使用を控えるように呼びかけた格好です。

アプリの運営元は、そのようなことはないと否定するリリースを出したのですが、大学関係者は数年後の現在も懐疑的なのが実情です。

大学の履修システムに『Webオートメーション(Webスクレイピング)』を使って時間割アプリが不適切なアクセスを繰り返しているという主張です。

大学当局としては、学生には全学共通のポータルサイトを提供しているのに、わざわざサードパーティ製のアプリを使うなというのが主張です。

大学当局が非公式の時間割アプリをオススメしない理由【卒業できないリスクも】

私自身、現役の大学職員として勤務するなかで、大学のシステムが全て使いやすいとは多いませんし、このように外部の力を借りて世の中が便利になっていくのは重要だと思います。

ただ、履修システムの設計上はこのようなアプリがアクセスすることを想定しておらず、必ず情報が同期しているとは限らないという点が心配なところです。

時間割アプリでは、最近だと『ペンマーク』(慶應発の時間割アプリで2020年は50大学に対応)に勢いがあり、Twitter上ではさまざまな手法でPRが繰り広げられています。

ハッシュタグで春から慶應など、新入生向けのPRが目立ちますね。

関連記事>>>大学生向けスケジュール管理アプリ「Penmark」がシードラウンドにて5800万円の資金調達を実施。

●SNS media&consulting 堀江貴文氏

これまでになかったのが不思議なサービス。大学ドメインのメールアドレスで会員登録を行うなど、初期のFacebookを彷彿とさせる。事業展開に多様な可能性を感じるので、今後の成長に大きく期待している。

ホリエモンでも出資者のひとりのようで、プレスリリースではコメントが掲載されていました。

確かに完璧に同期しているのであれば便利なサービスだと思うのですが、ネット上のコメントを見ると、教室が間違って表示されている等の不具合も散見されます。

最もこの手のアプリで気をつけないといけないのは、大学が掲載した情報とアプリ上の情報との齟齬が生じてしまうことであり、大学当局としては公式サイトに掲載しているので、サードパーティ製を使った不具合は救済する必要がないというスタンスです。

大学の情報発信スタンスは、高校時代の情報提供型と異なり、掲示したので見ておいてくださいねという自己責任型です。

そのため、自分が『正しい』と思っていたアプリ上の情報が、実はそこから変更されていて古い情報のままだったというときに大きなリスクが生じるのです。

例えば、レポートの提出期限や休講情報の齟齬で出席回数が足りない場合など、卒業可否に直結する事態も考えられます。

大学の場合、所定の締め切りを過ぎたら提出を認めないことが原則であり、私の場合でも卒業論文の〆切に1分間に合わなくて留年したような学生も複数見てきました。

そこまでの大きな問題を時間割アプリが引き起こすかは分かりませんが、その可能性がゼロでないと言えない以上、どうしても大学としては注意喚起と自己責任論になりがちなところです。

時間割アプリがコロナの時代だからこそ大流行する理由

時間割アプリですが、Facebook的な友達機能を持たせているものもあり、非常に進化を遂げています。

よく行動も共にする友達と時間割を合わせておくのは私自身も普通にやっていたことなので、このような機能は非常に便利だなと思います。

大学当局としては、このようなアプリをスピード感を持ってリリースできる資源に対して、公的な発注として事業を行えるといいのですが、どうしてもその場合は学生の情報(IDなど)を提供しなければいけないのでは?という猜疑心もあり、上手くいかないのが実情です。

特に、2020年度はコロナウイルスの影響で入学式・履修ガイダンス・サークルの新歓などが全て中止されているところが殆どで、新入生からしたら履修登録などが全くわからない状況です。

そもそも、オリエンテーションや授業が無いので友達もいない状況であるため、Twitterなどを活用して自分自身の興味のある場を見つけないといけなくなっています。

そんなときに、このような時間割アプリを使ってみよう、みんな使っているしとなるのは自然な状況なので、仕方有りません。

右も左も分からない新入生が4月中にやることがないのは非常に可哀想で、このような友達機能などを持っている時間割アプリはTwitterとセットでどんどん拡散していくものと推測されます。

運営型の本丸としては、広告収入が狙えるこのような機能を時間割アプリに乗せることができますし、高学歴な大学であれば企業と連携して就職活動のセミナー情報などを流せます。

ホリエモンが初期のFacebookと評したのはこのあたりにあるのでしょうか。

いずれにせよ、大学当局としては責任が持てませんと言うしかないのですが、どんどんブラッシュアップされて便利になっていくときに、大きなトラブルなどが無いことを祈るのみです。

学生のIDなどはアプリのサーバーに保管されていないとは言いますが、そのあたりは素人なので分かりません。

便利なサービスが高校生や大学生から発信されていくこの時代に、大学側も便利にするために、可能性を広めるためにどうするのかということを考えていけるといいなと思います。

ちなみに、、、現役大学生の場合、大学発行のメールアドレスには様々なお得な情報が用意されています。

例えば、Amazonの『Prime Student』は大学生向けのお得なプログラム。

6か月の無料体験を簡単に始めることができ、Prime Video, Amazon Music Prime, お急ぎ便など様々な会員特典が全て無料です。

体験後は通常会員費の半額の月額¥250で現役の大学生なら利用することができます。